Alexander Lehmann hat ein neues Video gemacht:

http://www.youtube.com/watch?v=OwrMroEiHj0

Die Seite dazu RetteDeineFreiheit.de

Hier nochmal sein letztes Video “Du bist Terrorist”:

http://www.youtube.com/watch?v=SGD2q2vewzQ

Alexander Lehmann hat ein neues Video gemacht:

http://www.youtube.com/watch?v=OwrMroEiHj0

Die Seite dazu RetteDeineFreiheit.de

Hier nochmal sein letztes Video “Du bist Terrorist”:

http://www.youtube.com/watch?v=SGD2q2vewzQ

Mit TV-Duellen von Politikern vor Wahlen ist es ja immer so eine Sache. Themen werden vereinfacht, wichtige Aspekte weggelassen, was von den Aussagen hinterher übrig bleibt, ist gelinde gesagt zweifelhaft usw. Alles berechtigt. Trotzdem habe ich mir mal den “TVdreikampf” zwischen Westerwelle (FDP), Künast (Grüne) und Gysi (Linke) am Donnerstag mal angeschaut, die Sendung, mit der die in den Bundestag gewählten Oppositionsparteien (oder “die Kleinen”) quasi für das Duell der zwei “Großen” entschädigt werden sollen (worüber es auch während der Sendung bei den dreien merkbaren Unmut gab – Westerwelle hat schon Recht: “Zur Demokratie gehört auch die Opposition”). Themen waren Afghanistan, Opel, Arbeitsplätze, Steuern und die Sozialversicherungen (Rente und Gesundheit).

Auch wenn ich die Positionen von Westerwelle nicht teile, muss man doch zugestehen, dass er diese recht gut vertreten hat. Er gab sich dabei sogar, durchaus überraschend, relativ gemäßigt. Zumindest gemäßigter als Illner. Aber der Reihe nach.

Spätestens als es um die Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik ging, ab Minute 36 der Sendung, stichelte Frau Illner immer wieder in einer bei sich neutral gebenden Journalisten so kaum gesehen arrogant-herablassenden Weise dazwischen, sei es auch nur mit kurzen abfälligen Bemerkungen. Derart abfällig, dass es wirklich eine Farce wäre, hier von Ausgewogenheit, Neutralität oder auch nur Fairness seitens der Moderation zu sprechen.

Ein Zuschauer, der wirkte wie ein beliebiger JU-Vorsitzender, stellte Gregor Gysi die obligatorische Frage nach der Finanzierbarkeit der Pläne der Linken. Er zitierte dabei auch die Zahl von 300 Milliarden Euro (laut der Rheinischen Post, nach dem Zuschauer aber laut der Linken), die die Pläne der Linken angeblich kosten würden. Nun haben die NachDenkseiten ausgeführt, dass diese Zahl nicht stimmt und viel zu hoch gegriffen ist. Und Gysi führte aus, dass die Zahlen nicht stimmen (und laut Schätzungen von Ökonomen die Pläne sogar kostendeckend wären). Spätestens da zeigte sich, dass Die Linke eben nicht wie jede andere Partei behandelt wird und schon gar nicht versucht wird, sie fair zu behandeln. Frau Illner konnte sich scheinbar nicht zurückhalten, über poliische Aussagen Gysis tatsächlich zu lachen, nahm ich sichtbar nicht ernst und führte ihre Kaskade höhnisch-sarkastischer Bemerkungen und Frotzeleien (“Sie machen heute nur tolle Bemerkungen!”) immer wieder, wenn Gysi sprach, fort. Und Gysi, der ja im TV durchaus fast immer recht locker wirkt, war sichtbar irritiert.

Als der Zuschauer darauf kam, was die Linke tue, um die “Leistungsträger” zu entlasten (übersetzt: Senkung der Steuern für Spitzenverdiener, weitere Nichtbesteuerung von Vermögen), machte Gysi darauf aufmerksam, dass auch Arbeitnehmer Leistungsträger für die Gesellschaft sind. Künast griff dass ein wenig später auf und sagte, dass auch jeder Facharbeiter oder jede Altenpflegerinnen “Leistungsträger” sei. Illner warf dort ein abfälliges “Die empfindet sich als…” ein. Woraufhin Westerwelle einspringen musste (!) und Künast unterstützte.

In der Vergangenheit moderierte Illner Veranstaltungen der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM). Die INSM ist eine von Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbänden gegründete und finanzierte Lobbyorganisation, die für den Abbau des Sozialstaates, Privatisierungen von öffentlichen Betrieben und Sozialsystemen, Senkung der Unternehmenssteuern oder die Einführung von Studiengebühren eintritt. Nach Ansicht des Politikwissenschaftlers Claus Leggewie will die INSM weniger soziale Marktwirtschaft, sondern viel mehr kapitalistische freie Marktwirtschaft. Für sie arbeiten solche Sympathieträger wie Arnulf Baring, Oswald Metzger, Martin Kannegiesser oder Bernd Raffelhüschen.

Die INSM unterhält “Medienpartnerschaften” zu der Financial Times Deutschland, der Wirtschaftswoche, der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, dem Focus, dem Handelsblatt und der Fuldaer Zeitung. Dabei kann das Verhältnis der INSM zu den Medien durchaus kritisch betrachtet werden. Die Kritiker erheben den Vorwurf, dass die Grenzen zwischen Journalismus und PR dabei zusehends verschwimmen. Die INSM habe es geschafft, einen “neoliberalen Mainstram in den Medien durchzusetzen”, so der Medienwissenschaftler Siegrfried Weischenberg. Eine Studie der Universität Münster kommt zu dem Ergebnis, dass die Medienberichterstattung weitgehend die INSM-Perspektive übernehme und nicht deutlich mache, dass diese strategisch Arbeitgeberinteressen vertritt. Auch die “Botschafter” der INSM sind bekannt dafür, diese Rolle nicht unbedingt transparent zu machen. Doch die INSM greift noch zu ganz anderen Mitteln. 2002 hatte sie per Schleichwerbung in der ARD-Serie Marienhof von ihr geschriebene Szenen und Dialoge platziert, die ihre neoliberale Ansichten verbreiten sollten. Auch direkter Druck auf Medien und Verunglimpfung von Journalisten, die andere Positionen vertreten werden ihr vorgeworfen.

Auch für die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung sprach sie, oder moderierte für den Vatikan (dort mit Sympathisanten von Opus Dei) sowie u. a. für McKinsey, wie CARTA recherchiert hat. Die Höhe der Honorare blieb dabei immer unklar.

Schon in der Sendung “Illner Intensiv” bediente man alte Kommunististen-Klischees und übte sich in Suggestivfragen oder warf ihr mal wieder Demokratiefeindlichkeit vor. In der Folge von Lafontaines Kritik an einer hohen Medienkonzentration war in der Presse sogar von Verschwörungstheorien die Rede.

Man muss es so festhalten: Illner gehört zu der Reihe von Journalisten, die dazu beigetragen haben und daran mitarbeiten, dass der Neoliberalismus und die Interessen der Arbeitgeberlobby die Mainstream-Medien dominieren, dass der Sozialabbau als alternativlos dargestellt wird und Gegner dessen (etwa als “Populisten”) diskreditiert werden. Deshalb ist es kein Wunder, dass Illners Sendungen als einen Teil der Medienkampagnen gegen die politisch linke Richtung ansehen werden. Wie Kampagnenjournalismus funktioniert, kann man in ihren Sendungen auch so sehen. Illner muss Gysi nicht auslachen, damit dies klar wird.

Der Wahlomat zur Bundestagswahl 2009 der Bundeszentrale für politische Bildung ist nun endlich online. Ich habe den Wahlomaten schon seit Jahren jedesmal ausprobiert. Bisher fand ihn zwar auf keinen Fall ein ausreichendes Mittel zur politischen Entscheidungsfindung. Jedoch schien er immer relativ gut gemacht, die Fragen deckten wichtige Bereiche ab und waren recht gut formuliert und die Ergebnisse vielen erwartungsgemäß aus (es sei hier gesagt – Lesern dieses Blogs wird es sowieso kein Geheimnis sein – mit der Linken, der SPD, den Grünen und bei den letzten Wahlen der Piratenpartei auf den vorderen Plätzen, gefolgt von Union und FDP, und den rechten Parteien weit abgeschlagen auf den untersten).

So ist es diesmal nicht. Diesmal fallen bei mir die Ergebnisse etwas anders aus als bei allen anderen Wahlomaten zuvor. Die NPD etwa landete noch vor CDU/CDU und FDP. Und auch bei anderen Leuten, die dem “linken Lager” angehören, sah es ähnlich aus. Sind wir alle seit der Europawahl plötzlich zu Nazis geworden? Oder nur so einfach unglaublich dumm? Schwer vorstellbar. Ich habe diesmal vielmehr stark den Eindruck, dass politisch linke und grüne Positionen zu extrem dargestellt werden. Es lohnt dabei zur Verifizierung sich ein genauerer Blick auf einige “Thesen” des Wahlomaten:

These 3: “Die Bundeswehr soll sofort aus Afghanistan abgezogen werden.”

Würde es nicht reichen, dass “sofort” wegzulassen? Denn dies wäre ein durchaus überhastetes Manöver, dass ja auch die neue US-Regierung unter Präsident Obama nicht gutheißt. Ein Zeitplan zum Abzug könnte deulich sinnvoller erscheinen (was z.B. die Grünen fordern, die aber bei dieser Fragestellung keinen Punkt erhalten würden, wenn man nicht für einen sofortigen Abzug ist).

These 5: “Unternehmen sollen über die Höhe von Managergehältern frei entscheiden können.”

Natürlich sollen sie das. Das bestreitet auch Die Linke z.B. nicht. Sie will eine Verringerung steuerlicher Vergüstigungsmöglichkeiten. Ihre Antwort wird hier trotzdem als “nein” gewertet. Die SPD will eine stärkere Orientierung am langfrsitigen Erfolg des Unternehmens und eine Begrenzung der steuerlichen Absetzbarkeit von Managergehältern. Ihre Antwort wird als “ja” gewertet. Ähnliche Positionen werden entgegengesetzt gewertet.

These 9: “Ausnahmsloses Verbot von Tierversuchen.”

In erster Linie stehen doch die Tierversuche aus kosmetischen (nicht medizinischen) Gründen in der Kritik. Die Position der Grünen “Tierversuche sollen nur noch dann durchgeführt werden dürfen, wenn sie unerlässlich sind und es keine Alternative gibt, um die Gesundheit von Mensch, Tier und Umwelt zu schützen. Und wenn dabei keine Tiere gequält werden.” (ähnlich bei der Linken – beide Positionen werden als “ja” gewertet”) erscheint mit dabei unterstützenswert. Falls Tierversuche als letztes Mittel zur Therapie schwerer Krankheiten anzusehen sind, sind sie für mich zu befürworten. Das sagen ja auch die Grünen ähnlich, die SPD sagt es so: “Wir wollen Tierversuche deutlich reduzieren und auf das wirklich unerlässliche Maß beschränken” , und ihre Antwort wird als “nein” gewertet.

These 11: “Handelsbeziehungen mit Staaten, die Menschenrechte missachten, sollen eingestellt werden.”

Keine Partei (!) stimmt dieser Frage in dieser Formulierung laut dem Wahlomaten zu. Weil sie viel zu drastisch ist. Ich habe in diesem Blog schon öfter geschrieben, dass eine stärkere Orientierung an Good Governance-Kriterien in vielen Fällen sinnoll sein kann. Aber ein kompletter Abbruch des Handels? Etwa auch zu China z.B.? Unter Bush jr. hätte das (spätestens seit 2002) ja auch für die USA gelten müssen. Außerdem werden Chancen für die Entwicklung von Fortschritt und Demokratie durch Beteiligung am internationalen Handel und Integration in die Weltwirtschaft und dadurch immer mehr in die Weltgemeinschaft, wie sie etwa für China beobachtet werden, durch diese Frage ignoriert.

These 18: “Die Türkei soll die Vollmitgliedschaft in der EU erhalten.”

Die obligatorische Frage für die Nationalkonservativen übersieht Antworten wie “sobald sie die Kopenhagener Kriterien im Hinblick auf eine demokratische und rechtsstaatliche Ordnung, auf die Wahrung der Menschenrechte sowie die Achtung und den Schutz von Minderheiten in vollem Umfang erfüllt.” (bei der Linken, ähnlich bei der SPD, deren Antworten also pauschal als “ja” gewertet werden).

These 23: “Christliche Werte sollen das Leitbild deutscher Politik sein!”

Welche christlichen Werte? Die ursprünglichen wie Nächstenliebe? Oder das, was die Kirchen daraus gemacht haben? Mit vielen Aussagen könnten sich auch bestimmt Wähler von anderen Parteien außer Union und Republikanern (Antworten als “Ja” gewertet) anfreunden.

These 33: “Generelles Verbot von Rüstungsexporten deutscher Firmen.”

Hier wäre diese Forderung ja nun wohl v.a. für Staaten, die die Menschenrechte missachten, zu unterstützen. Jedoch wird so eine Meinung (wie bei der SPD: “Wir stehen zu einer restriktiven Rüstungskontrollpolitik. Rüstungsexporte in Krisengebiete und eine Aufweichung der rüstungsexportpolitischen Grundsätze lehnen wir ab.”) als “nein” gewertet und daher genauso wie die der gewissenlosen Rüstungslobbyisten á la “Lord of war”, um es überspitzt auszudrücken.

These 38: “Die Demokratie, die wir in der Bundesrepublik haben, ist die beste Staatsform.”

Was ist z.B., wenn man die Form in der Schweiz besser findet? Wird man bei dem Wahlomaten mit den Republikanern (!) in einen Topf geworden? Oder muss man gar genauso wie die Rechtsextremen der NPD antworten mit “nein”?

Auch andere Fragen sind zu absolut formuliert oder einfach Schwachsinn, dem nur radikale Randgruppen zustimmen würden (wie These 4: Austritt aus der EU, oder These 21: Wiedereinführung der D-Mark). Und der Wahlomat deckt auch nicht die relevantesten Fragen ab. Fragen zur Innenpolitik, zu den Themen Überwachung und Freiheit des Internets sind unterrepräsentiert, das Gebiet Entwicklungspolitik z.B. wird gar nicht behandelt.

Fazit: Dieser Wahlomat ist schlechter gemacht als alle bisherigen. Und er ist tendenziös ausgerichtet. Die Fragenauswahl bevorzugt Parteien des rechten Randes überproportional, die Fragenstellung benachteiligt SPD, Grüne (und schwächer Die Linke). Woran das liegen mag, soll der Meinung des Lesers überlassen bleiben.

UPDATE: Dieser Beitrag wird im Artikel “Ich will kein Nazi sein” beim Standard zitiert. 🙂

Bei wikileaks gibt es eine Studie des EU Institute for Security Studies: What ambitions for Europeans defence in 2020? Darin wird ein internationaler, auch militärisch geführter Klassenkampf des reichen Nordens gegen die Menschen des armen Südens gefordert:

Um einen Zusammenbruch des globalen Wirtschaftssystems (“global systemic collapse”) zu vermeiden, fordert das Institut, gegen die “untere Milliarde” der Menschheit (“bottom billion”) das “gesamte Spektrum hoch intensiver Kampfmaßnahmen” (“full spectrum of high intensity combat”) in Anschlag zu bringen. (Siehe: Zusammenfassung der Studie bei http://www.german-foreign-policy.com/de/fulltext/57603)

Die Studie fordert, die Stabilisierung der globalen Klassengesellschaft. Heute gäbe es auf der Welt eine “hierarchische Klassengesellschaft”. In dieser stünden sich eine metropolitane “Elite” aus transnationalen Konzernen, OECD-Ländern und Schwellenländern wie China, Indien und Brasilien einerseits und 80 % der Weltbevölkerung – darunter die unteren Milliarde armer Menschen, die durch die “Verweigerung” einer “Zusammenarbeit” mit den metropolitanen Ökonomien einen “Kollaps des globalen Wirtschaftssystems” auslösen könnten – andererseits gegenüber.

Die Kampfmaßnahmen gegen die Armen sollen laut den Empfehlungen in der Abwehr von Flüchtlingen, um “den reichen Teil der Welt vor den Spannungen und Problemen der Armen schützen”, und auch z.B. in der Niederschlagung von Aufständen in Entwicklungsländern und der Überwachung der Weltmeere bestehen. Dies solle mittels einer massiven Aufrüstung und Förderung der Überwachungstechnologie der EU-Länder erreicht werden. Außerdem sollten die reichen Länder die natürliche Ressourcen (z.B. tropische Regenwälder oder Fischgründe) im armen Süden militärisch gegen “unerwünschten Zugriff” absichern. Die Kampfeinsätze zur Durchsetzung europäischer Verwertungsinteressen sollten auch ohne oder gegen NATO und die USA von der EU durchgesetzt werden, so die Forderung des Instituts (vgl.: http://www.german-foreign-policy.com/de/fulltext/57602).

Das “EU Institute for Security Studies” ist ein sicherheits- und verteidigungspolitischer Think Tank, das dem EU-Ministerrat untersteht (und von ihm gegründet wurde). Er berät Institutionen der EU.

Dieser Bericht offenbart in einer Offenheit, die ich so bisher kaum irgendwo gesehen habe, ein Interesse an der Aufrechterhaltung globaler Ungleichheitsstrukturen und die Bereitschaft, diese auch mit Gewalt durchzusetzen – Gewalt gegen die Verlierer der internationalen Klassengesellschaft, Gewalt gegen die Bedrohung der Privilegien, die auf Ausbeutung beruhen. Und die gewaltsame Ausweitung dieser Ausbeutung auf natürliche Ressourcen des Südens. Und sie zeigt, was wir zu erwarten haben, wenn die Neokonservativen sich noch mehr durchsetzen.

Das ist mal nicht die Zuckerguss-Wahlkampf-Political-Correctness-Version dessen, wie die alte Weltordnung der Ausbeutung der Vielen durch die Wenigen in Europa (und den USA natürlich) erhalten werden soll, sondern wie sie das wirklich meinen. (Kommentar von Fefe)

Eigentlich wollte ich ja hier etwas über die Wahlkampfveranstaltung der Perle der Uckermark gestern hier bei uns an der wunderschönen Mosel, die sie auch laut eigener Aussage von ihrem Hubschrauber aus bewundern konnte, schreiben.

Das fällt jetzt aber zusehends schwer. Einfach, weil es nichts gab. Nicht, dass einen Unionswähler hätte mitreißen können, nichts, was den unbedarften Bürger überzeugen könnte. Und noch nicht mal etwas, über das man sich aufregen konnte. Keine strittigen Themen, nur Allgemeinplätze und so unklar gehaltene politische Aussagen, dass diesen fast jeder zustimmen würde (nach dem Schema “Wir müssen die Familien stärken!” “Die Finanzmärkte dürfen auch nicht ganz unreguliert sein!”). Und was an CDU-Politik gelobt wurde, war v. a. in der Zeit Adenauer bis Mauerfall zu verorten. Substanz- und Inhaltslosigkeit in einer selbst im Wahlkampf kaum gekannten Form.

Wie man eine Wahlkampfrede halten konnte, hatte Schröder beim Wahlkampf 2005 in Trier gezeigt. Ob man jetzt seine politischen Inhalte gut oder schlecht findet, er konnte zweifelslos die Zuschauer mitreißen. Als Reaktion auf den Auftritt der sich selbst als “Staatsoberhaupt” bezeichnenden Kanzlerin (nicht, dass das etwa der Bundespräsident wäre…)bleibt nur ein ratloses Schulterzucken.

Das einzige, was ich gern gesehen hätte (ich kam etwas zu spät – aber wo beginnt denn so eine Veranstaltung auch bitte pünktlich?), war die Rede des Premierministers unsere Lieblings-Nachbar-Großherzogtums. Schon merkwürdig genug, dass ein ausländischer Regierungschef Wahlkampf für unsere Bundes-Angie macht. Obwohl, Berlusconi z.B. wär mal ziemlich lustig gewesen. Während ihrer Rede stand der Juncker jedenfalls mit nem Bier da. Wenigstens er hatte wohl Spaß.

Ach, und auch unser örtliches Lokalblatt, der Trierische Volksfreund (für die Nicht-Trierer: ja, der heißt wirklich so!) scheint sich jetzt in die CDU-Jubelpresse-Front einzureihen:

Was für ein Kontrast-Programm: Am Montag in Danzig noch ganz Staatsfrau beim 70. Jahrestag des deutschen Überfalls auf Polen, war Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittwoch in Trier und Ludwigshafen wieder ganz die CDU-Bundesvorsitzende und als solche mitten im Wahlkampf. (…)

Am Mittwochabend wurde die CDU-Bundesvorsitzende vom christsozialen Nachbarn Jean-Claude Juncker begleitet. Ein gutes Duo: Juncker gab sich gewohnt locker (“Mein Privileg als Ehrenbürger ist es, hier gratis bestattet zu werden”), Merkel dagegen etwas ernsthafter. (…)

Obwohl, aus dem nachfolgenden Bericht im Volksfreund könnte man fast den Eindruck haben, “Angie” sei eine gefährliche Sozialistin und Umverteilerin. Vielleicht hält das ja doch noch CDU-Sympatisanten vom CDU-wählen ab. Dieter Lintz hingegen hat zu Angies Auftritt einen (mal wieder) ziemlich guten Kommentar beim Volksfreund geschrieben.

Auf 16 vor wird unterdessen nur die Rede Merkels nachgebetet wie im Monats-Käseblatt vom CDU-Ortsverein. Da hat man auf dieser Seite schon deutlich besseres gelesen.

Also, hier noch mal das unglaubliche JU-Video – für die, die es bei youtube (oder in den zahlreichen Blogs, wo es dieses Machwerk inzwischen zu sehen gibt) nicht finden 😉

http://www.youtube.com/watch?v=Qow9Q6QLb58

Und nein, das ist keine Satire. Wirklich nicht. Siehe z.B. hier: Junge Union bei Youtube: Eigentor im Online-Wahlkampf oder hier: Wahlkampf im Netz – “Junge Un-jo-hon / ist die Miss-jo-hon”.

Andere schlechte Parteilieder werden gerade im Nightline-Blog gesammelt. Vorschläge bitte an: http://twitter.com/holgi

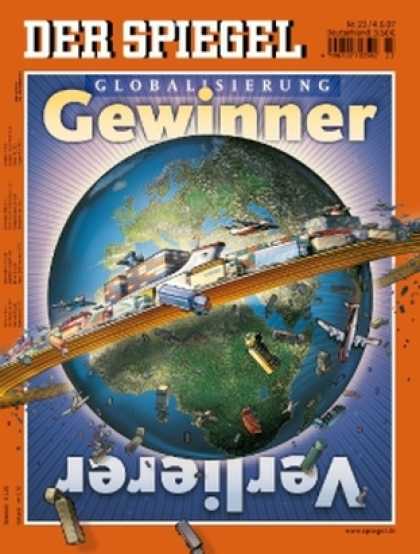

Im Zuge der Globalisierung wächst der weltweit produzierte und zu verteilende Reichtum, doch der relative Abstand zwischen Armen und Reichen nimmt immer mehr zu. Wir haben heute eine reichere Welt mit größerer Einkommensungleichheit zwischen den Nationen. Die materiellen Lebenschancen der großen Mehrzahl der Menschen hängen von ihrer nationalen Zugehörigkeit, dem geographischen Ort und den dort herrschenden Bedingungen ab, auch in der Zeit der Globalisierung, in der nationale und regionale Grenzen vermeintlich überall verschwinden. Die Komponente der Welteinkommensungleichheit zwischen den Staaten ist um das Zwei- bis Dreifache größer als die Komponente innerhalb eines Staates.

Die Prediger des Freihandels aus den Industrieländern versperren sich gegen eben diesen Freihandel in den Gebieten, in denen sie selbst nicht wettbewerbsfähig sind, in denen sie Verluste zu Gunsten der Entwicklungsländer akzeptieren müssten, z.B. im Agrar- und Textilsektor. Der Protektionismus hält dort, teilweise nur in anderen Formen, auch seit der Gründung der WTO, immer noch an und verwährt manchen Entwicklungsländern die einzigen Chancen in der globalisierten Weltwirtschaft. Sie können ihre Potentiale im Rohstoffbereich nicht ausnutzen, da in den Industrieländer hohe Subventionen und Importbeschränkungen die Preise verzerren und die komparativen Kostenvorteile zerstören.

Die Entwicklungsländer haben im Durchschnitt von Globalisierung bislang kaum profitiert. In der Weltwirtschaft stellen sie noch immer die Peripherie dar. Ihr Anteil an den weltweiten Güterexporten pendelt seit rund 30 Jahren um rund 30%. Kaum von der Globalisierung profitieren konnten Staaten, die sich der weltwirtschaftlichen Integration verschlossen haben oder von ihr abgehalten wurden, v.a. Länder in Afrika und Südasien. Afrikas Anteil am Welthandel sank gar in den letzten 25 Jahren von 5 auf unter 1 Prozent. Die Globalisierung hat den Menschen dort bisher kaum genützt, einige Facetten wirken sich sogar nachteilig aus.

im Durchschnitt von Globalisierung bislang kaum profitiert. In der Weltwirtschaft stellen sie noch immer die Peripherie dar. Ihr Anteil an den weltweiten Güterexporten pendelt seit rund 30 Jahren um rund 30%. Kaum von der Globalisierung profitieren konnten Staaten, die sich der weltwirtschaftlichen Integration verschlossen haben oder von ihr abgehalten wurden, v.a. Länder in Afrika und Südasien. Afrikas Anteil am Welthandel sank gar in den letzten 25 Jahren von 5 auf unter 1 Prozent. Die Globalisierung hat den Menschen dort bisher kaum genützt, einige Facetten wirken sich sogar nachteilig aus.

Um die Armut dauerhaft und auf breiter Basis überwinden zu können, braucht z.B. Afrika hohe BIP-Wachstumsraten. Allein um das heutige Armutsniveau halten zu können, wäre ein Wirtschaftswachstum von 4 – 5% pro Jahr und eine Reduzierung der Einkommensungleichheiten konstant über einen Zeitraum von 50 Jahren notwendig, nach allen Prognosen der Weltbank aber sind Wachstumsraten von mehr als 3% kaum zu erwarten und in den letzten 50 jahren stieg das BIP Sub-Sahara-Afrikas aber um gerade 2% pro Jahr durchschnittlich.

Doch die Gloablisierung bietet auch Chancen, bei Integration in den Weltmarkt die eines Wirtschaftswachstums und insgesamt gesehen die einer effektiven Nutzung der weltweiten Ressourcen.

Eine Abkopplung vom Weltmarkt erscheint als Strategie auch für Entwicklungsländer nicht Erfolg versprechend. Das zunehmende Zusammenwachsen der Weltwirtschaft lässt Strategien hin zur Weltmarktöffnung und der Beteiligung an interdependenten Wertschöpfungsketten notwendig erscheinen, Strategien der Importsubstitution versprechen zunehmend weniger Erfolg.

Abkopplung vom Weltmarkt erscheint als Strategie auch für Entwicklungsländer nicht Erfolg versprechend. Das zunehmende Zusammenwachsen der Weltwirtschaft lässt Strategien hin zur Weltmarktöffnung und der Beteiligung an interdependenten Wertschöpfungsketten notwendig erscheinen, Strategien der Importsubstitution versprechen zunehmend weniger Erfolg.

Dies bestätigen auch wissenschaftliche Untersuchungen. Empirisch gesehen haben nur Länder, die sich in den Weltmarkt integrieren, die Chance auf Wirtschaftswachstum (wobei Wirtschaftswachstum um jeden Preis und um seiner selbst Willen natürlich kein Ziel sein darf). Laut Simulationsberechnungen von Oxfam würden etwa in Afrika bei einer Steigerung seines Anteil am Weltexport um ein Prozent mit dem daraus entstehenden Einkommenszuwachs 128 Millionen Menschen aus der Armut befreit werden können, ein mehr Finanzmitteln in Höhe von 70 Milliarden Dollar entstehen. Dies wäre etwa das Fünffache dessen, was es durch Entwicklungshilfe und Schuldenerlass erhält. Eine Ausnutzung der in komparativen Vorteilen angelegten Exportpotentiale kann eine aufholende Entwicklung fördern. Notwendig erscheint manchen aber neben einer Exportorientierung für manche Länder eine nur selektive Öffnung auf der Importseite (dabei wird in der Wissenschaft auf das Erfolgsmodell der südostasiatischen „Tigerstaaten“ verwiesen).

Jedoch sind Annahmen, dass Wirtschaftswachstum und Armutsreduktion zwangsweise korrelierten, zu kurz gegriffen. Benötigt werden innerhalb der Länder Verbesserungen in Bereichen wie Infrastruktur, Bildung, Verwaltung und rechtsstaatlichen Institutionen („Good Governance“).

Doch diese Erkenntnis reicht nicht, denn „ganz gleich, wie offenkundig der irrationale Charakter des Ganzen sich manifestieren kann und mit ihm die Notwendigkeit der Veränderung – die Einsicht in die Notwendigkeit hat niemals genügt, die möglichen Alternativen zu ergreifen“ (Herbert Marcuse: Der eindimensionale Mensch).

Die Globalisierung ist kein unveränderbares Naturgesetz, sie ist von Menschen historisch gestaltet und beeinflusst worden und sie ist immer noch gestalt- und veränderbar. Die Globalisierung kann als Prozess kaum aufgehalten werde, aber es liegt an uns, sie so gut wie möglich auf das Ziel zu gestalten, dass ein menschenwürdiges Leben für alle Menschen auf der Welt realisiert werden kann, und eines, in dem wir unsere natürlichen Lebensgrundlagen nicht zerstören. Eine andere Welt ist möglich.

ist kein unveränderbares Naturgesetz, sie ist von Menschen historisch gestaltet und beeinflusst worden und sie ist immer noch gestalt- und veränderbar. Die Globalisierung kann als Prozess kaum aufgehalten werde, aber es liegt an uns, sie so gut wie möglich auf das Ziel zu gestalten, dass ein menschenwürdiges Leben für alle Menschen auf der Welt realisiert werden kann, und eines, in dem wir unsere natürlichen Lebensgrundlagen nicht zerstören. Eine andere Welt ist möglich.

Globalisierung heute: mehr Reichtum ungleicher verteilt

Im Zuge der Globalisierung wächst der weltweit produzierte und zu verteilende Reichtum, doch der relative Abstand zwischen Armen und Reichen nimmt immer mehr zu. Wir haben heute eine reichere Welt mit größerer Einkommensungleichheit zwischen den Nationen. Die materiellen Lebenschance der großen Mehrzahl der Menschen hängen von ihrer nationalen Zugehörigkeit, dem geographischen Ort und den dort herrschenden Bedingungen ab, auch in der Zeit der Globalisierung, in der nationale und regionale Grenzen vermeintlich überall verschwinden. Die Komponente der Welteinkommensungleichheit zwischen den Staaten ist um das Zwei- bis Dreifache größer als die Komponente innerhalb eines Staates.

Die Industrieländer: Freihandel nur, wenn er uns nützt!

Die Prediger des Freihandels aus den Industrieländern versperren sich gegen eben diesen Freihandel in den Gebieten, in denen sie selbst nicht wettbewerbsfähig sind, in denen sie Verluste zu Gunsten der Entwicklungsländer akzeptieren müssten, z.B. im Agrar- und Textilsektor. Der Protektionismus hält dort, teilweise nur in anderen Formen, auch seit der Gründung der WTO, immer noch an und verwährt manchen Entwicklungsländern die einzigen Chancen in der globalisierten Weltwirtschaft. Sie können ihre Potentiale im Rohstoffbereich nicht ausnutzen, da in den Industrieländer hohe Subventionen und Importbeschränkungen die Preise verzerren und die komparativen Kostenvorteile zerstören.

Die Entwicklungsländer: weiterhin schlechte Aussichten

Die Entwicklungsländer haben im Durchschnitt von Globalisierung bislang kaum profitiert, ihr Anteil an den weltweiten Güterexporten pendelt seit rund 30 Jahren um rund 30%; kaum von der Globalisierung profitieren konnten Staaten, die sich der weltwirtschaftlichen Integration verschlossen, v.a. Länder in Afrika und Südasien. Die Globalisierung hat den Menschen dort bisher kaum genützt, einige Facetten wirken sich sogar nachteilig aus.

Um die Armut dauerhaft und auf breiter Basis überwinden zu können, braucht z.B. Afrika hohe BIP-Wachstumsraten. Allein um das heutige Armutsniveau halten zu können, wäre ein Wirtschaftswachstum von 4 – 5% pro Jahr und eine Reduzierung der Einkommensungleichheiten konstant über einen Zeitraum von 50 Jahren notwendig, nach allen Prognosen der Weltbank aber sind Wachstumsraten von mehr als 3% kaum zu erwarten und in den letzten 50 jahren stieg das BIP Sub-Sahara-Afrikas aber um gerade 2% pro Jahr durchschnittlich.

Chancen der Globalisierung: Integration in die Weltwirtschaft

Doch die Gloablisierungbietet auch Chancen, bei Integration in den Weltmarkt die eines Wirtschaftswachstums und insgesamt gesehen die einer effektiven Nutzung der weltweiten Ressourcen.

Eine Abkopplung vom Weltmarkt erscheint als Strategie auch für Entwicklungsländer nicht Erfolg versprechend. Das zunehmende Zusammenwachsen der Weltwirtschaft lässt Strategien hin zur Weltmarktöffnung und der Beteiligung an interdependenten Wertschöpfungsketten notwendig erscheinen, Strategien der Importsubstitution versprechen zunehmend weniger Erfolg. Dies bestätigen auch wissenschaftliche Untersuchungen. Empirisch gesehen haben nur Länder, die sich in den Weltmarkt integrieren, die Chance auf Wirtschaftswachstum, durch welches sich auch andere soziale Missstände lindern lassen (wobei Wirtschaftswachstum um jeden Preis natürlich kein Ziel sein darf).

Laut Simulationsberechnungen von Oxfam würden etwa in Afrika bei einer Steigerung seines Anteil am Weltexport um ein Prozent mit dem daraus entstehenden Einkommenszuwachs 128 Millionen Menschen aus der Armut befreit werden können, ein mehr Finanzmitteln in Höhe von 70 Milliarden Dollar entstehen. Dies wäre etwa das Fünffache dessen, was es durch Entwicklungshilfe und Schuldenerlass erhält. Eine Ausnutzung der in komparativen Vorteilen angelegten Exportpotentiale kann eine aufholende Entwicklung fördern. Notwendig erscheint manchen aber neben einer Exportorientierung für manche Länder eine nur selektive Öffnung auf der Importseite (dabei wird in der Wissenschaft auf das Erfolgsmodell der südostasiatischen „Tigerstaaten“ verwiesen).

Jedoch sind Annahmen, dass Wirtschaftswachstum und Armutsreduktion zwangsweise korrelierten, zu kurz gegriffen. Benötigt werden innerhalb der Länder Verbesserungen in Bereichen wie Infrastruktur, Bildung, Verwaltung und rechtsstaatlichen Institutionen („good governance“).

Eine andere Welt ist möglich

Doch diese Erkenntnis reicht nicht, denn „ganz gleich, wie offenkundig der irrationale Charakter des Ganzen sich manifestieren kann und mit ihm die Notwendigkeit der Veränderung – die Einsicht in die Notwendigkeit hat niemals genügt, die möglichen Alternativen zu ergreifen“ (Herbert Marcuse: Der eindimensionale Mensch).

Die Globalisierung ist kein unveränderbares Naturgesetz, sie ist von Menschen historisch gestaltet und beeinflusst worden und sie ist immer noch gestalt- und veränderbar. Die Globalisierung kann als Prozess kaum aufgehalten werde, aber es liegt an uns, sie so gut wie möglich auf das Ziel zu gestalten, dass ein menschenwürdiges Leben für alle Menschen auf der Welt realisiert werden kann, und eines, in dem wir unsere natürlichen Lebensgrundlagen nicht zerstören. Eine andere Welt ist möglich.

Das Thema Kündigungsschutz steht seit einigen Jahren hoch in der Debatte um die richtige Arbeitsmarktpolitik. Laut einer Arbeitgeberbefragung der Europäischen Kommission seien in Deutschland der häufigste Grund für Nichtneueinstellungen prozeduale Vorschriften bei der Entlassung. Diese und ähnliche Fakten haben die Debatte um die Reform des Arbeitsrechtes zusätzlich angefacht, bei der der Kündigungsschutz nicht selten im Mittelpunkt steht. Kritiker werfen ihm vor, dass er, entgegen seinem Ziel, Arbeitsplätze zu schützen, insgesamt mehr Arbeitsplätze vernichte.

Bei den Vertretern der neoliberalen Ökonomie ist er gern der Prügelknabe für alle Defizite des deutschen Arbeitsmarktes. Dabei erscheint gerade die in Deutschland verfolgte neoliberale Politik, die statt auf Förderungsmaßnahmen einseitig auf den Abbau sozialer Leistungen und erhöhten Druck gesetzt hat, deutlich weniger erfolgversprechend, als eine Strategie, die Flexibilität des Arbeitsmarktes und eine hohe soziale Sicherheit sowie eine aktive Arbeitsmarktpolitik miteinander kombiniert.

Den Kündigungsschutz kann man verstehen als die Menge der rechtlichen Vorschriften, die die Entlassung von Arbeitnehmern regeln. Dies ist möglich durch die Arbeitsgesetzgebung und/ oder durch individuelle oder kollektive Vereinbarungen. Bestandteile des Kündigungsschutzes können etwa Abfindungszahlungen, Abgaben auf Entlassungen, Kündigungsfristen, die Notwendigkeit der Zustimmung zu einer Entlassung durch staatliche Stellen oder eine Pflicht zu vorherigen Verhandlungen mit den Gewerkschaften sein.

Es erscheint, da Beziehungen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern asymmetrischer Natur zuungunsten der Arbeitnehmer sind, notwendig, die Risiken weg von den Arbeitnehmerm zu verlagern. Kündigungsschutzregelungen sollen einen Ausgleich zwischen dem Bedürfnis der Firmen, sich sich verändernden Marktbedingungen anzupassen, und dem Interesse der Arbeitnehmer nach Sicherheit ihres Arbeitsplatzes darstellen. Der Kündigungsschutz fungiert in der Theorie wie in der Praxis v.a. als Schutz der Arbeitnehmer vor willkürlichen Entlassungen seitens der Arbeitgeber.

In Deutschland ist der bestimmende Faktor des Arbeitsrechts die arbeitsgerichtliche Praxis der Auslegung des Kündigungsschutzgesetzes, die teilweise schon eine Art Selbstständigkeit erreicht hat. Hier spielen v.a. die Abfindungen die entscheidende Rolle. Dies hat zu einer starken Ausweitungen von vor der Kündigung geregelten Abfindungsvereinbarungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern geführt. Bei befristeter Beschäftigung ist, v.a. seit 2004, ein Trend zu einer starken Flexibilisierung erkennbar.

Im europäischen Vergleich kann man folgende Gruppen zur Typisierung der Staaten hinsichtlich ihrer arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Regulierung unterscheiden:

Obwohl es in allen Ländern der OECD Kündigungsschutzregelungen gibt, unterscheiden diese sich, v.a. im Hinblick auf die Vorgaben zu befristeter Beschäftigung (bei dieser lassen sich in den letzten 20 Jahren Annäherungstendenzen nach unten hin feststellen).

Ein höherer Kündigungsschutz führt empirisch gesehen zu einer längeren Arbeitsdauer und sichert somit die bestehenden Arbeitsverhältnisse. Er kann jedoch auch zu einer steigenden Dauer der Arbeitslosigkeit und damit zu einem steigenden Anteil von Langzeitarbeitslosen beitragen. In Ländern mit niedrigem Kündigungsschutz gibt es in erster Linie Kurzzeitarbeitslosigkeit. Die Arbeitsmarktdynamik wird durch einen hohen Kündigungsschutz geschwächt und die Zugänge zur sowie die Abgänge aus der Arbeitslosigkeit gesenkt, die Beschäftigungsschwelle steigt. Ein hoher Kündigungsschutz (für reguläre Beschäftigung) kann in einer Segmentierung des Arbeitsmarktes und zur Verbreiterung prekärer Beschäftigungsformen zu Lasten schwacher Gruppen resultieren. Er begünstigt die insiders und schadet den outsiders des Arbeitsmarktes.

Es ist aber zu betonen, dass der Effekt des Kündigungsschutzes auf die Arbeitslosigkeit insgesamt nicht eindeutig festzustellen ist (der Effekt ist allenfalls schwach). Auch in der Theorie ist dieser umstritten.

Eine Reform des Kündigungsschutzes erscheint als ein notwendiger Schritt, er ist aber nicht als der alleinig ausreichende. Denn insgesamt spricht wenig dafür, dass mit einer weiteren Lockerung des Kündigungsschutzes in Deutschland unmittelbar ein Abbau der Arbeitslosigkeit einhergeht. Denn außerdem sind dazu v.a. aktive Beschäftigungspolitiken und eine effektive Aktivierungspolitik sowie eine bessere berufliche Weiterbildung notwendig. Diese Politiken können dabei auch als Ergänzung zur Sicherung der Arbeitnehmer gegen Arbeitsmarktrisiken gesehen werden. Auch der empirische Vergleich macht deutlich, dass niedrige Arbeitslosigkeit v.a. bei Ländern mit größeren Ausgaben für aktive Arbeitsmarktpolitiken und mit weniger Rigidität bei der Arbeitsmarktregulierung vorhanden ist.

Die Balance zwischen den verschiedenen politischen Alternativen zur Regulierung des Arbeitsmarktes, die Elemente wie die Höhe des Kündigungsschutzes, die Höhe des Arbeitslosengeldes und die Art der Arbeitsmarktpolitiken beinhaltet, hängt eng mit den vorhandenen Institutionen, der Geschichte und der politischer Kultur der jeweiligen Länder zusammen. Reformen müssen diese immer berücksichtigen, wenn sie nicht auf den Widerstand der Bevölkerung stoßen und politisch erfolgreich sein wollen.

Neoliberale Reformen in der Richtung der angelsächsischen Staaten erscheinen wenig erfolgversprechend. Soziale Gerechtigkeit und gesellschaftliche Fairness dürfen nicht unberücksichtigt bleiben. Und diese sind auch nicht, wie es uns die durch die Talkshows tingelden sich einen wissenschaftlichen Anstrich verpassenden Mietmäuler der Wirtschaftslobby verkaufen wollen, unvereinbar mit wirtschaftlicher Dynamik und Flexibilität.

Das Flexicurity-Modell mit seinen bemerkenswerten beschäftigungspolitischen Erfolgen etwa hat gezeigt, dass auch bei einem niedrigen Kündigungsschutz und einer hohen Arbeitsmarktdynamik eine hohe soziale Sicherheit der Arbeitnehmer gewährleistet sein kann. Sowohl eine hohe Beschäftigungsicherheit mit einer sehr niedrigen Arbeitslosenzahl und einer nur kurzen Dauer der Arbeitslosigkeit, als auch mit hohen Lohnersatzleistungen bei Arbeitslosigkeit. Außerdem gibt es eine aktive Arbeitsmarktpolitik zur schnellen Wiedereingliederung von Arbeitslosen und äußerst umfangreiche Praktiken der Witerbildung, Qualifizierung und des lebenslangen Lernens zu übernehmen. Will man sich diesem Modell annähern, und vieles spricht dafür, sollte man dies nicht nur im Bereich der Flexibilität tun. Eine Einbeziehung der Dimension der sozialen Sicherheit , die zweifelsohne hohe staatliche (in Skandinavien Steuer-) Mittel erfordern würde, wäre in Deutschland zwar nicht ohne Widerstände durchzusetzen, würde aber wohl auch zu einer Abmilderung der sozialen Spaltung und einer stärkeren Solidarität in der Gesellschaft beitragen.

Die Studie Sie haben die Wahl! Entwicklungspolitische Positionen der Parteien zur Bundestagswahl 2oo9 von VENRO und Deine Stimme gegen Armut untersucht die entwicklungspoltischen Positionen von CDU/CSU, SPD, Grüne, FDP und Die Linke.

In relativ vielen Punkte stimmen die Parteien dabei sogar überein. Angesichts sehr vieler sinnvoller Konzepte und Ideen scheint es sinnvoll, sich ein paar problematische oder sogar schädliche anzusehen:

Die CDU lehnt die Agrarsubventionen der Industrieländer für ihre Landwirtschaft nicht ab und betont sogar, dass sie „verstärkt Exportmärkte für die deutsche Land- und Ernährungswirtschaft erschließen und die Exportoffensive fortsetzen“ will.

Jährlich geben die Industrieländer für Importzölle und Exportsubventionen auf Agrar- und Textilprodukte mit 350 Milliarden Dollar das Siebenfache ihrer Entwicklungshilfe aus. Durch Exportsubventionen werden die hohen Preise auf oder unter das Weltmarktpreisniveau gesenkt, sogar bis um mehr als ein Drittel unter den Produktionskosten. Die Zollschranken der Industrieländer für Exporte aus Entwicklungsländern sind 4 mal höher als für Exporte aus anderen Industrieländern. Der Protektionismus der Industrieländer kostet die Entwicklungsländer nach IWF- und Weltbankschätzungen mit 100 Milliarden Euro doppelt so viel, wie sie an Entwicklungshilfe von ihnen erhalten.

Die CDU setzt sich ebenfalls für weiterhin strenge Patentregelung ein.

Die Entwicklungshilfe will die CDU an Good Governance-Kriterien und die Einhaltung der Menschenrechte knüpfen. Dies erscheint v.a. im Bereich der Budgethilfe sinnvoll, aber: CDU und FDP sind eher gegen die Budgethilfe.

CDU und SPD wollen eine starke Rolle der G-8 bei der Steuerung der Globalisierung behalten.

Die Zusage, 0,7 Prozent des BNE für Entwicklungszusammenarbeit bereitzustellen, findet sich überall, bei CDU, FDP und Linke fehlt jedoch das (bereits zugesagte) Zieljahr 2015. Besonders bei der FDP wird mit der Aussage, die „Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit stärker in den Mittelpunkt stellen zu wollen als die Höhe der Gelder“ deutlich, dass eine Erhöhung der Entwicklungshilfe wohl nicht zu erwarten wäre.

Die FDP lehnt innovative Finanzierungsinstrumente für Entwicklungshilfe ab, die CDU äußert sich dazu nicht.

Die Erlöse aus dem Emissionshandel will die FDP nicht in den Klimaschutz und die Entwicklungszusammenarbeit investieren, sondern mit ihnen die Senkung der Stromsteuer finanzieren.

Außerdem ist die FDP als einzige Partei für die Abschaffung des Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.

Die Linke will regionale Märkte in Entwicklungsländer stärken. Für einige Länder kann dies der richtige Weg sein. Empirische Untersuchungen zeigen jedoch, dass offene und weltmarktorientierte Entwicklungsländer höhere Wachstumsraten des Pro-Kopf-Einkommens haben als geschlossene.

Vergleicht man die Positionen der Parteien zu denen, die seitens der Wissenschaft und seitens der Zivilgesellschaft, wie etwa durch Nichtregierungsorganisiationen wie VENRO zum Ausdruck gebracht werden, so ergibt sich, dass die CDU aus entwicklungspolitischer Sicht nicht wählbar ist. Gerade die Existenz hoher Agrarsubventionen des Nordens ist zweifelsohne ein gravierende Entwicklungshemmnis für den Süden, und nur die CDU besteht aus Klientelinteressen darauf.

Die FDP unterstreicht dadurch, dass sie das BMZ abschaffen und nicht mehr Gelder bereitstellen will, dass die Entwicklungspolitik keine ihrer Prioritäten darstellt, auch sie erscheint hinsichtlich ihrer entwicklungspolitischen Vorstellungen kaum wählbar.

Welche Forderungen kann man aus entwicklungspolitischer Sicht an die zur Bundestagswahl antretenden Parteien stellen? Und wie sehen die Positionen der Parteien zur Entwicklungspolitick aus?

Der Verband Entwicklungspolitik deutscher Nichtregierungsorganisationen (VENRO) hat 10 Forderungen zur Bundestagswahl gestellt. Der Kampf gegen Hunger und Armut, für demokratische Teilhabe, soziale Gerechtigkeit und den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen gehöre ganz oben auf die politische Agenda einer auf eine demokratische, soziale und ökologische Gestaltung der Globalisierung ausgerichteten Politik, so VENRO. Die Forderungen (die auch näher spezifiziert und konkretisiert werden) sind:

In der Studie Sie haben die Wahl! Entwicklungspolitische Positionen der Parteien zur Bundestagswahl 2oo9 von VENRO und der Aktion ” Deine Stimme gegen Armut” wird untersucht, welchen Stellenwert und welche Rolle die Parteien der Entwicklungspolitik geben. Schwerpunkte der Untersuchung sind: Ziele der Entwicklungspolitik, mehr und bessere Entwicklungszusammenarbeit, globale Wirtschafts- und Finanzkrise, gerechter Welthandel und der Klimawandel. Betrachtet werden CDU/CSU, SPD, Grüne, FDP und Die Linke.

Die dafür analyierten Wahlprogramme der Parteien zur Entwicklungspolitik und die Antworten der Parteien auf einen Fragenkatalog finden sich auf dieser Seite, und dort gibt es auch Vorschläge, was man zur Bundestaggswahl gegen Armut tun kann, sowie verschiedene Materialien und Links zum Thema.

Bei Deine Stimme gegen Armut gibt es ebenfalls einen Entwicklungspolitischen Wahlhelfer, ähnlich dem bekannten Wahlomaten, bei dem man Aussagen zur Entwicklungspolitik zustimmen, ablehnen oder auch überspringen kann. Die Antworten werden mit den Programmen der Parteien verglichen und die Übereinstimmung festgestellt. Jedoch werden dort nur 10 Fragen gestellt, und es kann auch gefragt werden, ob diese die wichtigsten Punkte abdecken. Eine Kritik zu dem Wahlhelfer gibt es auch im Blog der Rheinzeitung.